近日,南京信息工程大学章炎麟研究团队在人为污染和自然排放交互作用的环境效应研究中取得重要进展,相关成果以“Source Apportionment of Organic Aerosol Using 14C and Organic Molecular Tracers at a Regional Background Site of the Yangtze River Delta Region, China”为题发表于大气科学领域国际权威期刊《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》。研究发现,在我国长三角地区本底大气PM2.5中,非化石源(包括生物质燃烧、植物自然排放等)是有机碳的主要来源,且以二次生成为主,呈现明显的季节变化规律。与全球其他背景点相比,该站点非化石源和化石源的二次有机气溶胶占比均偏高。研究结果强调了人为污染与生物排放的相互作用潜在地促进了二次有机气溶胶形成,使空气质量改善更为复杂,给当下的空气污染管控带来挑战。

—— 成果简介 ——

区域背景大气,兼具本地生物排放和区域人为污染输送的双重影响,是研究人为与生物源排放对大气二次有机气溶胶(Secondary Organic Aerosol,SOA)形成影响的理想场所。然而,在区域背景大气中,化石源与非化石源、一次排放与二次生成、人为污染与自然排放对有机气溶胶的相对贡献如何随季节变化?人为与自然因素的交互作用又如何影响SOA的生成?由于缺乏系统、长期的区域背景观测数据,对背景大气有机气溶胶的组成、来源与形成机制的认识仍存在不确定性。

为明确人为与自然因素对区域背景大气有机气溶胶的影响,本研究结合放射性碳同位素(14C,用于区分化石源/非化石源)与稳定性碳同位素(13C,辅助指示转化过程与源类特征),并配合有机分子标志物,对长三角区域背景大气PM2.5中有机气溶胶的化石源与非化石源相对贡献进行定量解析,并进一步区分一次有机碳(POC)与二次有机碳(SOC),揭示不同季节下人为污染与自然排放对有机气溶胶相对贡献的变化特征,以及二者交互对SOA形成的影响。

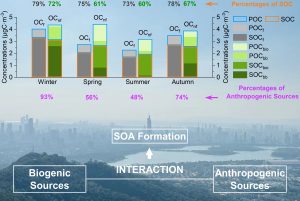

研究结果表明,长三角区域背景大气PM2.5中有机碳(OC)和元素碳(EC)夏季质量浓度均明显低于其他季节,其主要代表海洋气团,气团主要在华东沿海及邻近大陆区活动。化石源对EC贡献为79 ± 8 %,剩余的21 ± 8 %归因于生物质燃烧排放。相反,OC以非化石源为主,贡献率约为57 ± 4 %。非化石源OC(OCnf)的组成呈现明显的季节差异:生物质燃烧排放物衍生的二次有机碳(SOCbb)是冬季OCnf的主要贡献者(~ 62 %)。生物源有机碳(OCbio)对OCnf的贡献在春季和夏季分别约为74 %和87 %,其中约一半源于二次生成(47 % ~ 56 %),在春季以α-蒎烯衍生途径为主(~ 35 %),在夏季以异戊二烯衍生途径为主(~ 49 %)。在秋季,不同来源对OCnf的贡献率较为接近,非化石源组成也更为复杂。各季节化石源有机碳(OCf)主要源于二次生成,SOCf平均占OCf约76 ± 9 %,凸显了人为污染物区域输送对本底气溶胶的重要影响。

总的来看,包括区域排放输送在内的人为排放源(如生物质燃烧源、化石燃料源等)对临安本底大气气溶胶的贡献十分突出,尤其是在冬季(~ 93 %)和秋季(~ 74 %),远高于夏季(~ 48 %)。人为污染物(如NO2、O3等)与SOCbio的相关性表明,人为与生物源排放的混合贡献促进了SOA的形成。这种相互作用可能在一定程度上解释了长三角区域背景大气PM2.5中SOCnf(> 60 %)和SOCf(> 70 %)占比高于全球其他背景站点的原因。人为与生物排放之间的相互作用对SOA形成的促进作用,可能使空气质量改善变得更为复杂和具有挑战性,尤其是在当前实施空气污染控制政策的背景下,这将对我国未来的大气污染物减排、治理工作构成重大挑战。

Figure. Comprehensive source apportionment of organic components in PM2.5 over Lin’an.

—— 致谢 ——

该研究工作由南京信息工程大学联合中国气象局气象探测中心和瑞士伯尔尼大学Sönke Szidat教授研究团队共同完成,南京信息工程大学生态与应用气象学院博士生吴长流为第一作者,曹芳教授和章炎麟教授为共同通讯作者。研究得到了国家自然科学基金(项目编号42325304、41977185和42273087)的资助,以及浙江临安大气成分本底国家野外科学观测研究站工作人员在气溶胶采样方面的大力支持,在此致以特别感谢。

论文链接:https://doi.org/10.1029/2024JD043296

(供稿:吴长流)