黑碳(BC)是含碳燃料在不完全燃烧过程中直接排放的一种特殊的非均质含碳产物,由于其对气候、环境和人 体健康的不利影响而广受关注。BC可划分为焦炭(char)和烟炱(soot),两者在物理结构、化学性质以及环境和气候效应等方面存在显著差异。然而,目前对环境气溶胶中char和soot来源的定量仍有限。双碳同位素(14C和13C)分析是最先进和准确的BC溯源方法,但无法直接区分char和soot;受体模型(PMF)法可区分char和soot,但受输入示踪物和主观判断的影响,结果可能存在不确定性。本研究对我国BC排放热点之一的京津冀地区特大城市(北京)及其西南方向农村(固城)的PM2.5进行了对比分析,首次应用双碳同位素限制的PMF法,实现了对char和soot来源的准确定量(图1~2)。

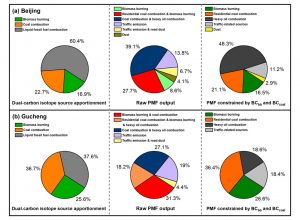

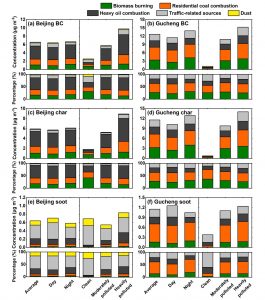

结果表明:2018年11月至12月研究期间,固城的BC浓度(13.1 ± 5.6 μg m−3)约为北京(6.6 ± 3.2 μg m−3)的2倍,两地BC均以char为主,约占90%。相比于我国其他城市及京津冀地区以往的研究,2018年冬季雾霾期间北京和固城的BC浓度仍处于较高水平,尽管京津冀地区的年均PM2.5和BC浓度总体呈逐年下降趋势。北京(10.3 ± 6.1)和固城(11.2 ± 6.8)的char/soot值相似,但两地char和soot的来源差异显著。两地的char均主要来自化石燃料燃烧,而非以往认为的生物质燃烧,且化石燃料燃烧对soot的贡献明显高于char。重油燃烧(重型车和柴油机等)是北京char的主要来源(51.2%),其排放的char/soot值或在以往被低估;而北京的soot则主要来自交通相关源(51.2%)。固城BC受生物质燃烧和燃煤影响更大,其贡献分别相比北京高10%和15%。民用燃煤为固城char(35.3%)和soot(47.6%)两者最大的贡献源。北京和固城BC浓度的昼夜差异受到源贡献变化(如夜间采暖和北京交管政策)及气象条件的共同影响。雾霾期间BC浓度的升高主要归因于重油燃烧的贡献增加,民用燃煤次之。北京燃煤排放的管控措施已取得了显著的成效,而仍有必要在农村地区进一步推广清洁燃煤技术,并在全国范围内控制重型车的排放,以推进BC减排。

双碳同位素限制的受体模型方法实现了对PMF源解析的优化,有效地区分了PMF输出中的混合源,约束后生物质燃烧和燃煤对BC的贡献与双碳同位素源解析的结果基本一致。本研究强调了城市和农村地区BC,以及char和soot的源贡献差异。不同来源排放的char或soot具有不同的光学性质和潜在生物毒性,因此更为准确地量化不同化石和非化石来源的char和soot排放,并建立全面的排放清单,在未来对BC气候和环境效应的评估中不可或缺。

本研究以“Distinct Sources of Char and Soot Black Carbon Aerosols During Winter Haze at Pair Sites in North China: Source Apportionment From Dual-Carbon Isotope Constrained PMF”为题发表于《Journal of Geophysical Research: Atmosphere》。研究工作由南京信息工程大学,生态与应用气象学院,同位素大气化学课题组章炎麟研究团队(http://www.atmosgeochem.com/)完成,得到国家自然科学基金(项目编号42325304,42192512和42107123)和江苏省研究生科研创新计划(项目编号KYCX24_1448)资助。

文章链接:https://doi.org/10.1029/2024JD043077

图1 双碳同位素源解析、原始PMF结果和双碳同位素限制的PMF结果对比

图2 北京和固城昼夜及各污染水平下不同来源BC、char和soot的浓度和占比