黑碳(BC)是PM2.5的重要组分,由含碳燃料不完全燃烧产生,因其对气候、环境和人体健康的不利影响而受到广泛关注。为应对严重空气污染,我国在2013-2020年先后实施了两轮减排政策。已有研究关注了减排政策后BC质量浓度的变化,但对减排后不同来源的变化缺乏充分认识;此外,新建站点缺乏长期观测,制约了政策成效评估。传统的“排放清单+化学传输模式”可以用来重建污染物历史浓度,然而受制于计算成本,难以开展长时间尺度模拟。本研究基于南京2019-2021年连续观测,并结合随机森林模型,重构了2014-2021年BC历史浓度,揭示了减排政策后BC及其来源的长期变化,并且量化了减排和气象在BC长期变化中的相对作用。

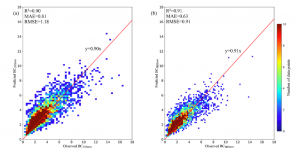

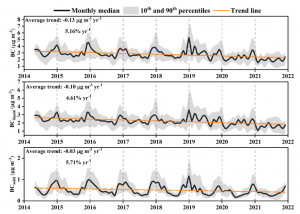

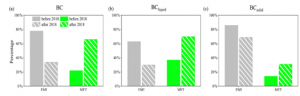

结果表明:三年(2019-2021年)黑碳的观测的平均值为2.5 ±1.6 μg·m-3,低于之前报道的2014年的(4.2 ± 2.6 μg·m-3),占PM2.5的10%左右。BC的季节变化呈现冬季最高、其余季节差异不明显的特点。南京BC以液体燃料燃烧为主(80%),受排放条件季节性变化的影响, BCliquid(液体燃料燃烧产生BC)呈现出夏季最高、冬季最低变化特征。基于2019-2021年连续观测数据训练了随机森林模型(RF),模型在预测精度方面表现良好(测试集R2>0.9, RMSE<1.19),能够可靠重构历史BC浓度(图1)。BC、BCliquid和BCsolid(固体燃料燃烧生成的BC)在2014-2021年间均呈显著下降趋势(p<0.05),其中BCliquid的减少是BC浓度的降低的主要原因(约77%)。第二轮管控政策(2018年后)实施后,BC浓度下降速率较第一轮(2013-2017年)更快。BC的季节变化速率存在明显差异,其中 BC与BCliquid在冬季下降速率最高,而BCsolid在夏季下降最为显著。从整体来看,减排是降低BC浓度的主要驱动因素,对BC、BCliquid和BCsolid的减少介于62%-86%之间;然而气象条件在第二轮管控政策之后的影响有所上升,特别是针对BC和BCliquid,对两者的作用高达60%以上。针对液体燃料燃烧的精细化管控仍是推动BC持续下降的关键,同时应该关注气象条件在不同阶段对BC影响。

本研究结合长期观测与随机森林算法,重构了历史BC浓度,揭示了BC及其来源的长期变化及驱动因素。该方法具有时间成本低、精度高的特点,可以为缺乏长期观测的站点提供一种高效的历史数据获取方法。

本研究以“Sources and trends of black carbon aerosol in the megacity of Nanjing, eastern China, after the China Clean Action Plan and Three-Year Action Plan”为题发表于《Atmospheric Chemistry and Physics》。研究工作由南京信息工程大学,生态与应用气象学院,同位素大气化学课题组章炎麟研究团队(http://www.atmosgeochem.com/)完成,得到国家自然科学基金(项目编号:42192512,42325304,42107123)资助。

文章链接:https://doi.org/10.5194/acp-25-6161-2025

图1 随机森林模型在测试集中的预测效果

图2 采样点BC、BCliquid和BCsolid的变化趋势

图3 2018年前后减排政策与气象条件对BC浓度下降的贡献