导语: 长期以来,黑碳(EC)在气候模型中被视为一个整体。然而,本研究通过高分辨率稳定碳同位素技术,在城市尺度上系统研究了黑碳两种亚类——char-EC(主要来自生物质燃烧)和soot-EC(主要来自化石燃料)——在来源、大气老化过程和吸光能力上的显著差异。研究发现,忽略它们的差异性可能导致对黑碳气候效应低估10%。这为更精准地评估黑碳的气候和环境效应提供了关键科学依据。

一、 研究背景与核心问题

黑碳是大气中一种重要的短寿命气候强迫因子,但其来源复杂,且在大气中会经历物理化学变化。Char和soot作为黑碳的两种主要组分,其来源和初始性质截然不同,但它们在真实大气环境中的命运(如传输、老化)和最终的气候效应是否不同?此前缺乏系统的定量研究。

二、 研究方法与创新

本研究于2021年冬季在南京开展,采用了小时分辨率的在线观测,同步分析了char-EC与soot-EC的质量浓度、稳定碳同位素(δ13C)和质量吸收效率(MAE)。结合大气传输模型和辐射传输模型,量化了二者从来源到气候效应的差异。

三、 核心发现

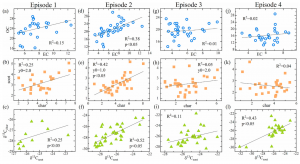

来源与传输示踪: char-EC与soot-EC的浓度比(RC/S)平均为1.4。长期以来,该比值被作为指示化石源/生物质源相对贡献的指标,本研究基于案例对比发现其同样受大气过程影响显著。

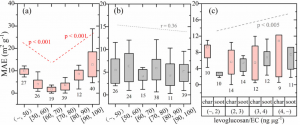

吸光能力差异显著: 整体上,char-EC的吸光能力(MAEchar: 7.8 m²/g)显著高于soot-EC(MAEsoot: 5.4 m²/g)。值得注意的是,在化石燃料排放中,MAEchar甚至是MAEsoot的三倍;而在生物质燃烧排放中,二者则相近。

对老化过程的响应不同: soot-EC的吸光能力随老化过程(如包裹层增厚)而稳定增强;而char-EC的变化趋势则更为复杂,可能同时受到包裹层和自身形态变化的共同影响。

气候效应评估偏差: 辐射模拟表明,若在模型中不区分char与soot,会导致对黑碳直接辐射强迫(DRF)的低估高达10%,这将严重限制区域气候和污染评估的准确性。

- 科学意义与展望

本研究明确指出,将黑碳作为一个整体来研究已不足以应对精准预测气候变化的挑战。未来需要在源清单、气候模型和污染控制策略中,对char和soot进行分别的参数化和考量。这项工作为开发下一代更精确的地球系统模型提供了重要的观测约束和理论支持。 - 论文信息

本项研究以Contrasting char-EC and soot-EC in sources, atmospheric processing, and light-absorbing capabilities: Insights from high-resolution stable carbon isotope analysis为题已发表于Atmospheric Research期刊。南京信息工程大学于鸣媛博士为第一作者,章炎麟教授为通讯作者。研究得到国家自然科学基金(42107123, 42192512)资助。

图1 典型污染事件对比。(episode2和episode3分别为局地源和远程传输源主导)

图2 MAEchar和MAEsoot随老化程度(a、b)及生物燃料贡献(c)的变化关系。图(a)和(b)中,X轴表示近三日排放的EC占总EC的百分比(%)