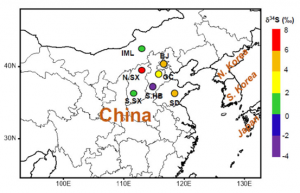

区域传输是导致我国雾霾期间硫酸盐浓度升高的关键因素之一。目前,化学传输模式(CTM)被广泛应用于量化区域传输对硫酸盐浓度的贡献。然而,受限于排放清单的不确定性以及模式中硫酸盐生成化学机制的不完善,CTM的模拟结果存在争议。因此,本研究基于国内不同地区煤矿中硫同位素值(d34S)的差异(图1),首次利用硫同位素技术估算区域传输对华北平原固城雾霾期间大气硫酸盐颗粒的贡献。

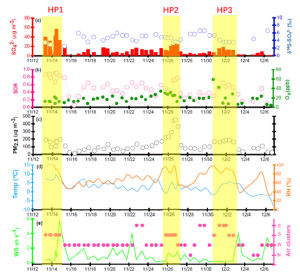

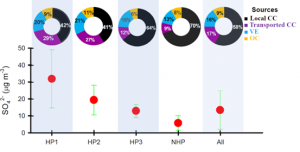

结果表明,2018年11月至12月采样期间,固城大气PM2.5中硫酸盐浓度为13 ± 11 mg m-3(图2)。固城硫酸盐硫同位素(d34S-SO42-)值介于2.5‰至6.5 ‰ (4.6 ± 1.1 ‰)。当雾霾发生时,硫酸盐浓度上升,但是d34S-SO42-值显著下降。雾霾期间气团主要来自于污染的南方区域,由于南方区域煤矿中的d34S值较低(图1),因此,雾霾期间固城大气d34S-SO42-值下降,说明区域传输的影响。最后基于本地燃煤,交通和燃油及区域传输(只考虑固城以外其他地区的燃煤,且燃煤排放SO2的d34S端元值计算需扣除煤燃烧造成的硫同位素分馏值5.2 ‰)排放SO2的d34S端元值的不同,并考虑SO2转化成硫酸盐造成的硫同位素分馏系数(0.9 ‰至5.7 ‰),以SIAR模型解析固城硫酸盐各个污染来源的贡献。结果显示采样期间本地排放是固城硫酸盐主要的污染来源(占83%),其中本地燃煤占58 %,其次依序为交通(16%)和燃油(9%),而区域传输对固城硫酸盐的贡献为17 %。值得注意的是雾霾期间区域传输对固城硫酸盐的贡献量显著上升,说明区域传输是造成固城硫酸盐浓度上升重要的因素。因此,为有效降低固城大气硫酸盐浓度并减少雾霾发生频率,不仅需要严格控制本地污染源排放,同时还应加强对周边区域污染物排放的协同治理。这一区域性联防联控策略对改善空气质量具有关键性作用。

此研究以“Significant Contributions of Regional Transport to Sulfate Aerosols during Haze Events in Northern China Plain: Constrained by Sulfur Isotopic Compositions”为题发表于《Journal of Geophysical Research: Atmospheres》。南京信息工程大学生态与应用气象学院,同位素大气化学课题组(http://www.atmosgeochem.com/)林煜棋教授为第一作者,章炎麟教授为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(项目号42325304和42473085)的支持。

文章链接:https://doi.org/10.1029/2025JD043716

图1 固城及邻近区域煤矿中d34S值空间分布特征。IML=内蒙古;BJ=北京;GC=固城(受体点);N.SX=山西北部;S.SX=山西南部;S.HB=河北南部;SD=山东。

图2 采样期间固城(a)SO42-浓度和d34S-SO42-值, (b)SOR和Ox浓度,(c)PM2.5浓度,(d)温度和相对湿度及(e)风速和气团轨迹分类时间序列。图中HP1, HP2和HP3表示不同的雾霾事件(PM2.5连续两天高于150 mg m-3)。气团轨迹分类E,S,W及N分别表示气团来自于固城的东(山东省及河北省南部),南(山西省南部及河北省南部),西(内蒙古,山西省北部及北京市)和北方区域(内蒙古及北京市)。

图3 固城大气硫酸盐污染来源解析结果。图中HP1, HP2和HP3表示不同的雾霾事件,而NHP表示非雾霾事件(PM2.5低于150 mg m-3)。